“经典·时代·未来”安徽省优秀青年书法作品展暨创作研究活动(二)

深度干预 深情关怀

——“经典·时代·未来”安徽省优秀青年书法作品展暨创作研究活动综述

孟会祥

2025年4月12日,由中国书协理论研究处、中国书协书法评论与文化传播委员会、安徽省书协、安徽艺术学院美术学院主办,安徽省书协学术委员会、安徽艺术学院书法研究所承办的“经典·时代·未来”安徽省优秀青年书法作品展暨创作研究活动成功举办。这也意味着,从活动策划、作者选拔、作品打磨、专家点评到展览呈现这一创作与批评的直接互动、省域新秀与全国专家的激情碰撞完美收官。“谁赢得了年轻人,谁就拥有了未来。”安徽省书协这一举措,富于想象力和担当意识,更有“踏石留印,抓铁有痕”的实施过程,为青年书家和安徽书法的可持续发展作出了实绩。

这次活动实际上是以学术的眼光提名青年作者的一次批评性展览,原则上从安徽近年在全国书法展赛连续入展作者中选拔的20位优秀青年书法家,每人提供三至四件作品,包括经典临摹作品、典型风格作品、书体拓展作品及自作诗文创作作品参与活动。显然,这种“订制”作品,可全面反映作者的创作实力,也折射出其技术积累和创作理念。通过选拔、评审、对话、学术报告等诸多环节,作品几经打磨,形成了学术观察的理想样本。这一过程中,安徽省书协及学术专业委员会作为策划者和实施者保障了其科学性、缜密性。在此基础上,邀请郑培亮、张瑞田、杨勇、吕金光、刘洪洋等全国评论和创作名家逐人进行点评指导。几位名家以不同的文化艺术视野、不同的创作经验和创作思想,对青年书家作品进行了分析点评,可谓深中肯綮而富于启迪意义。

展览开幕与学术研讨会的举办是活动的重点和高潮。中国书协书法评论与文化传播委员会委员、安徽省书协副主席兼学术委员会主任陈智主持研讨会,提出了对安徽青年创作状态进行分析研判、对当代书法创作现状进行概括和思考的要求。中国书协书法评论与文化传播委员会秘书长张瑞田回顾了其文学创作在安徽起步的青春阅历,倡导书法创作中要散发出青春的力量。中国书协草书委员会委员、山东艺术学院教授吕金光提到批评失语的现状,认为创作与批评应该并举,警惕创作中的“短平快”现象,以学科建设促进书法价值体系的建立。中国书协书法评论与文化传播委员会委员、《书法》杂志副主编杨勇提到继承与创新的关系,从“集古字”到个人风格的突破,指出复古与创新的消长规律,期待学术与创作的融合与转化。中国书协书法评论与文化传播委员会委员、河南省书协副主席孟会祥认为在当代展览语境下,要通过研究性临习找到个人突破点,通过学养支撑寻找创作的价值意义。安徽省书协副主席石海松则对青年作者提出了更加夯实技法基础、拓宽创作领域的要求,倡导“慧根正悟”,技道并进。青年理论家王健以历史学的视角,鼓励青年书家对书法史进行更宏观的认知。陈治军希望青年书家对文字学和新材料,特别是新见楚简帛书进行研究和借鉴。陈昌宝提出安徽青年书家的创作在跟随时风的同时要观照地域书风的影响。参展作者纷纷发言并与在场专家互动,在技术积累和文化层面,不断激起火花,也在每个参与者脑海里掀起强烈的思维风暴。安徽省书协秘书长程多林作了精彩的总结。他指出,要通过理论推进创作,也要通过创作推进理论,当代书法人要勇于担当。他对与会专家和青年书家的坦诚与务实表示赞许,希望青年书家通过真批评、好批评,学明白、想明白,从而不断推出有情感、有温度的作品。

平心而论,这20位青年书家,均已具备较高的创作水平,有些书家也已经初步形成了成熟的风格。无可讳言,在展览体制下,也还存在着某种“矜持”,面临着某种“瓶颈”,经历着“主动”与“被动”的选择困难。在这样的当口,安徽省书协主动作为,在抽穗期、灌浆期施肥、灌溉、保护,那么,迎来大丰收的期待将势所必然矣。

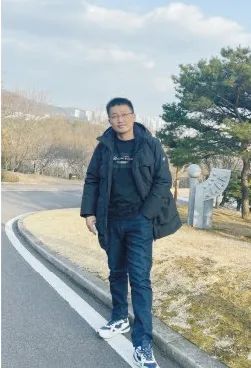

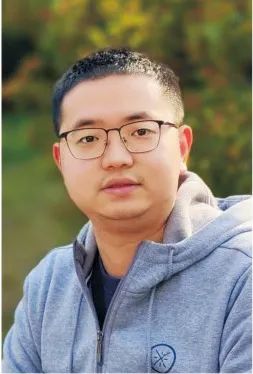

1982年生。中国书法家协会会员,马鞍山市书法家协会主席,启明大学(韩国)设计学博士在读,南京师范大学艺术硕士。马鞍山师范高等专科学校副教授。书法作品入展全国第十二届书法篆刻展览、第七届世界军人运动会全国书法作品展、第四届安徽书法大展获优秀奖。

专家点评:

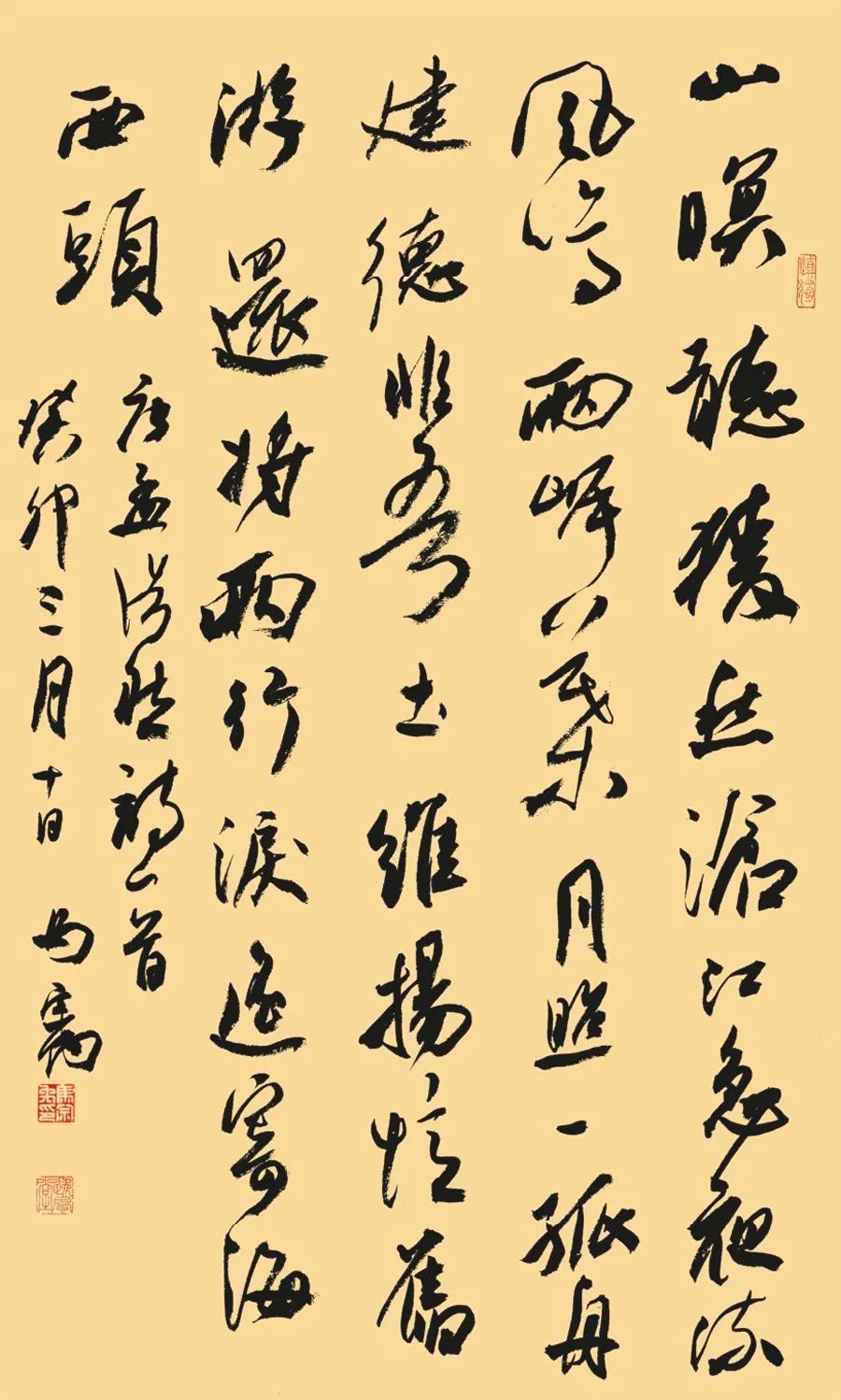

马宗禹善行草书,用笔“迟涩”与“流丽”相间,疾徐有致,体现出很好的控笔能力。书写(特别是行草书)不应是一种匀速的运动,运笔应有迟速疾涩的变化,不同的行笔速度所形成的点画形质是不同的。清代宋曹在其《书法约言》中说:“迟则生妍而姿态毋媚,速则生骨而筋络勿牵,能速则速,故以取神;应迟不迟,反觉失势。”马宗禹行草书的书写所呈现出的状态,可以看出作者对毛笔的控制能力很强,进而形成了自然畅达的书写节奏。“疾涩”不仅关乎“迟速”,亦体现不同力量的对比,通过人为制造阻力,毛笔顶着走,而不是一滑而过,形成了线条丰富的变化与韵味。其行书孟浩然诗尤其精彩,即可看出师法,如“扬”“海”等字来源于米芾,又能融会贯通,很好地做到了博采众长而兼收并蓄,并初步形成了自己的风格面貌。

“言,心声也;书,心画也”,作为一名青年教师,马宗禹先生书写自作诗,将文学与书法艺术结合,书法艺术的抒情功能在此得以体现。需要指出的是,自作诗《清明感怀》中“却把他想做故乡”一句,用“作”字更好,如宋林升《题临安邸》中有“直把杭州作汴州”,即用“作”字。此外,在临摹米芾尺牍作品或以米芾风格进行创作时,用笔上如能增加“刷字”之感,字势上如能增加欹侧之势,则作品会更加具一种痛快淋漓之感,作品整体也会更加精彩。

——杨 勇

孟浩然《宿桐庐江寄广陵旧游》中堂

清明感怀一首

1988年生。首都师范大学博士、巢湖学院副教授、中国书法家协会会员。主持国家艺术基金青年艺术创作人才项目1项、安徽省社科创新发展攻关项目1项。发表论文10余篇,并多次入选全国书学研讨会。书法作品入选第三届中国书法兰亭奖新人展、全国第十一届书法篆刻作品展、全国第五届草书展、全国第三届青年书法篆刻作品展等10余次。

专家点评:

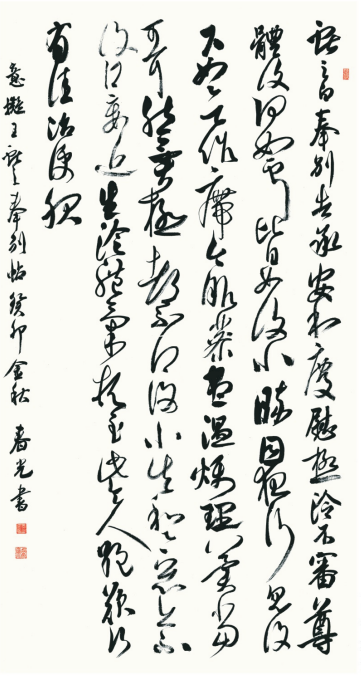

在当代帖学盛行之下,有三种行草经典书风比较流行,一是二王,二是米芾,三是王铎。而许春光不只沉迷于老米一家,也对白蕉之法书唯有独衷。故之,在取法与格调上较其他青年书家略胜一畴。尤其是他的小行草意蕴十足,有淡意简远之趣,也有书卷之文气。可见,在格调上取白蕉之意蕴,有着其独到的帖学识见,表现出内心精神的沉静之气,这在当代来说难能可贵。

但由于来自行草书展览书风的影响,导致他无法拒之时风的不良观念。对此在几家书风的追寻上,左右徘徊,没有停留在某一家的取“像”层面,而是重在意绪的摄取。所以,他一方面有着传统文人的情趣,另一方面又不时地显示着当代草书的表现性意趣。因而文人的情趣与表现性意趣在他身上有着强烈的冲突。由于他过多地关注形上的完美,而失法于米芾的“刷”意与笔势澜翻的感性变化。同时,过多地追摹《兰亭序》的中锋笔意,而无见其米法,徒具其形。其中最为关键的是少了米书之风樯阵马、八面出锋的“刷字”之意。在他的笔下流露出创作审美观念的保守性,过于恭敬与稳健的意蕴,不免有些遗憾。

——吕金光

宋之问《游法华寺诗》中堂

临王羲之奉别帖

1997年生。中国书法家协会会员、安徽省书法家协会会员、六安市篆书委员会主任。书法专业硕士。书法作品入展全国第二、三届大学生书法篆刻作品展,第四届安徽省书法大展,第一、二届"包公杯"全国书法大赛,首届“全国龙门书法双年展”等。

专家点评:

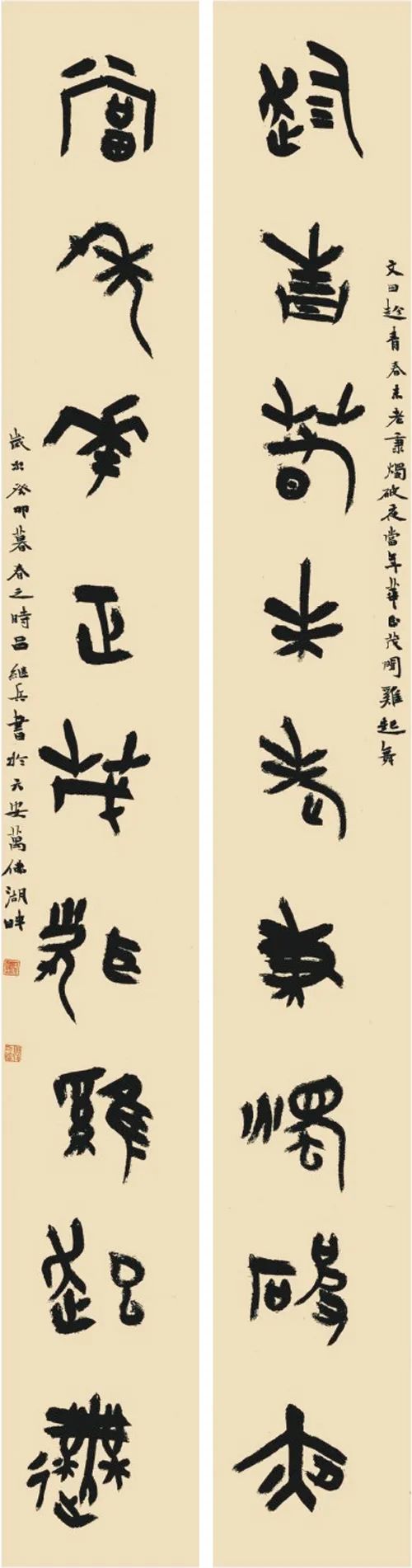

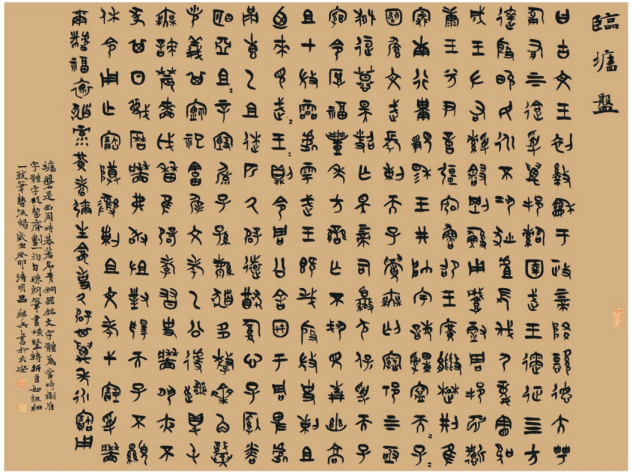

吕继兵是一位年轻的90后书家,书法以篆书见长,所临摹的《史墙盘》全篇规矩工稳,用笔具有较强的书写行,显得流畅自然,结体灵动,行间茂密,体现出较为扎实的书法功底。《史墙盘》是西周著名的青铜器,铭文为当时标准字体,字形齐整,用笔均匀,笔画横竖转折自如,粗细一致,笔势较为流畅,加上字数多,故当代临写者众多。吕继兵的临摹作品,笔画、结体、章法都能体现出较高的完成度,基本呈现出了大篆的风格面貌。相比于临摹作品,吕继兵的大篆创作作品更加精彩,尤其是大篆对联作品,字势攲侧多姿又不刻意安排,用笔灵活,中锋、侧锋并用,体现出一种力量感。明代丰坊在《书诀》中说:“古人作篆、分、真、行、草书,用笔无二,必以正锋为主,间用侧锋取妍。”中锋立骨,侧锋求变,吕继兵先生的篆书作品具备了较好的书写性与艺术趣味。

若说不足,作者在大篆书写时运用侧锋偏多,显得“新妍”有余而“古质”不足,也就是缺少古意,应该多体会大篆凝结的那种金石气,篆书只有具有了古意和金石气才是高格。楷书作品用笔稍显生硬,结字也偶有“失度”,建议作者今后多于古代经典作品中细心体会前人的结字和用笔,多加锤炼,必有进境。

——杨 勇

趁青春未老秉烛破夜 当年华正茂闻鸡起舞

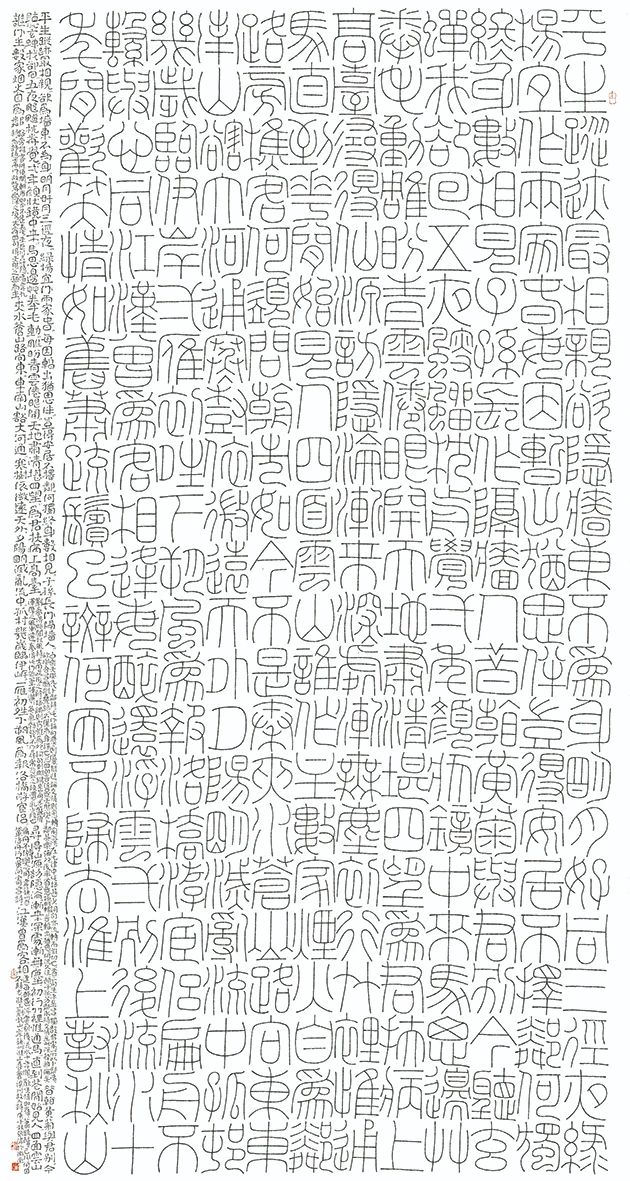

临墙盘

1995年生。中国书法家协会会员,合肥市书协理事,合肥市书法家协会篆书委员会委员,合肥市蜀山区书协理事,安徽省文联首批“551计划”人才。作品入展第十三届全国书法篆刻作品展、第十二届全国书法篆刻作品展、全国第三届篆书作品展等。

专家点评:

事实上,书法的形式构成,无外乎点、线、面,现代书法还要求面的概念,而古典书法只要在线条、点画上下功夫即可。观朱子豪篆书与隶书,取法汉碑与大篆,哪家并不重要,而表现出对碑学观念的理解较为成熟。在他的书法中表现出自然的稚拙之感,在碑学营构上突出了三个内容的表现:一是苍茫感;二是强化率真自然审美旨趣;三是整体块面上表现出神完气足。这在当代来说具有雄厚的实力。

由于他在碑学观念上存在着一定的误区,其碑意在很大程度上是通过结体而不是笔法表现出来的,在一定程度上弱化了碑学所带来的迟涩感与温润感。我一贯主张书写隶书要用长锋软毫之笔,线条柔润而稚拙,彰显率真自然之感,其线质才会耐人寻味。这一观念也许对朱子豪有所启示。

——吕金光

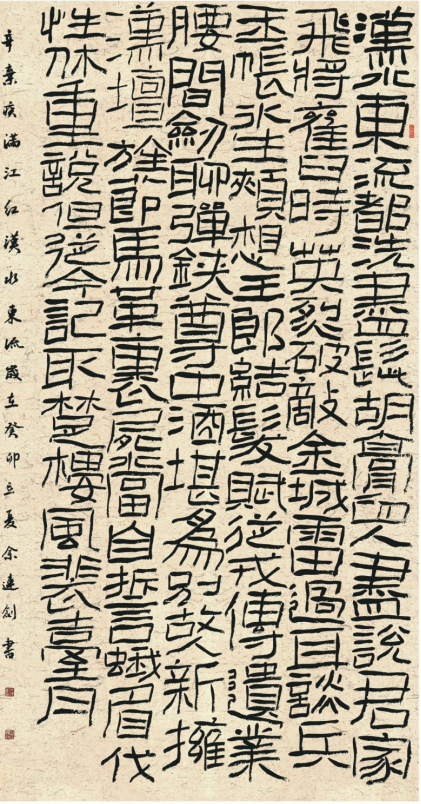

苏轼《江城子·密州出猎》中堂

节临鲜于璜碑

1988年生。南京大学书法硕士。中国书法家协会会员、安徽省文联首批“551计划”人才、安徽省高校书法协会副秘书长、宿州市青年书协副主席。作品获第七届中国临沂中小学生书法节教师组优秀奖、“廉江红橙奖”全国书法作品展入展,并有十余篇论文发表在各类期刊。

专家点评:

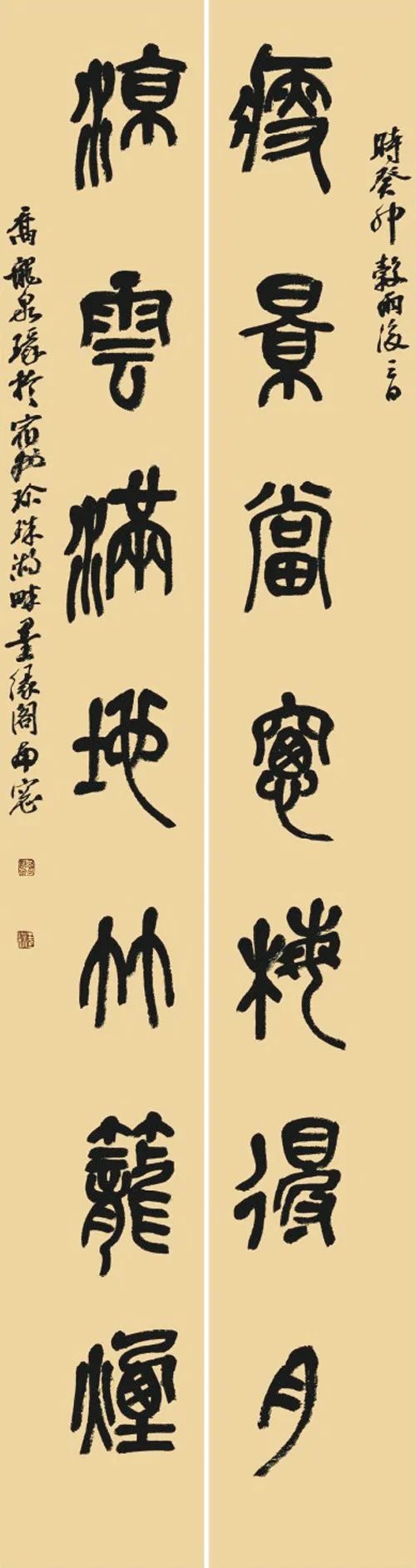

从乔龙泉的临作和创作来看,他的篆书学习已经有了基础。对吴昌硕临摹的《石鼓文》的临写,证明了乔有泉用笔老道、沉稳,笔势转曲舒迟,线质温和,不激不厉。再有一点就是,在对《石鼓文》整体气韵的把握方面,他追求字与字的联通、行气的含收、张力的表达。篆书学习,不能忽视每一笔,这是篆书结构的要求。篆书最能体现汉字的象形特点,对称、长短、肥瘦、高下,均要求高度地平衡,一个细节的失败就会导致一个字生命活力的丧失。乔龙泉懂得这一点,动笔临摹之前,他有通盘的构思、整体感觉的把握,以力、用心捕捉吴昌硕所理解的《石鼓文》的神韵。乔龙泉的篆书是有质量的,也是有前途的。

乔龙泉的这副篆书对联是一件创作作品,有了对《石鼓文》的“穷追猛打”,个人的劲骨也强健了。“当窗”的舒朗,“满地”的从容,“梅得月”的洒脱,“竹笼烟”的沉静,传神地诠释了篆书的真谛。

与篆书相比,乔龙泉的行书显得有些生硬,尽管也是胎息吴昌硕,从理解到实操,比之篆书逊色不少。使转迟钝,有些笔画过于轻率,有吴氏行书的“粗黑”,而乏其行书的“文气”。“粗黑”易得,“文气”难觅,学吴昌硕要牢记一点,他不仅通书画篆刻,也是写诗作文的行家。

——张瑞田

瘦影当窗梅得月 凉云满地竹笼烟

自作学书诗一首

1980年生。中国书法家协会会员,安徽书协理事、篆刻委员会委员,安徽师范大学美术学院公共书法系主任、硕士生导师,主持2025国家艺术基金资助项目。作品入选第四届中国书法兰亭奖佳作奖、全国第十二届书法篆刻展、全国第十三届书法篆刻展(书法入展、篆刻进京)等。

专家点评:

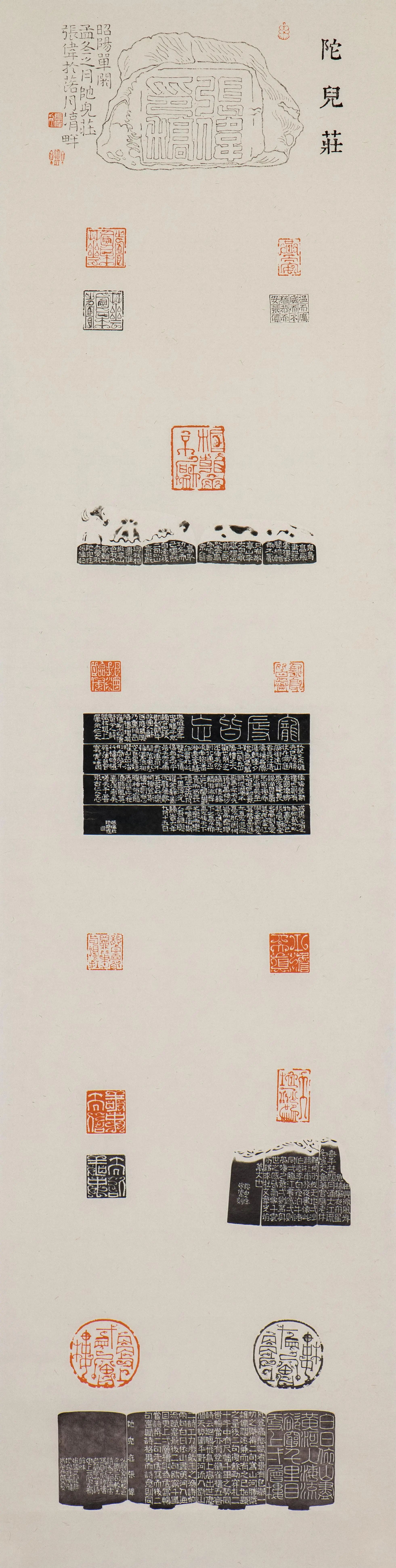

张伟印作24方。其中元朱文8方、鸟虫印12方、满白文4方。

元朱文得流派印神韵,特别是在陈巨来、韩登安、王福庵以及明清流派的朱文范式中都有游猎;满白文取汉式,如“飞哥珍藏”和“愚公”二印深得汉印三味。这两类印放在一起相对统一,皆属工稳一路。典雅平和,用刀稳健,线条干净利落,古朴雅致,清丽隽永,特别是铁线篆的书卷之气,得绮丽清奇之美。朱白文和谐统一的审美之中既见规矩又得自由。其印面中反映出的方圆关系恰到好处,长短和度,直线与弧线的应用在作者掌控之中徐徐展开,可见作者的苦心经营和独运其妙。

流派印的出现是时代发展的一种必然,在很多的方面影响到了当代篆刻的发展。所以流派印的形成与时间和地域,甚至包括文人的亲身参与关系密切,更与经济文化条件密不可分。由此不难看出,摆在印人面前的中国篆刻之路,在中国的印史长河中,也是“充栋汗牛争继起,千支百派乱纷如”。当代印人在创作中更是多方探索,甚至加入多种审美元素进行历练和蜕变,然而此类印如何守正创新,刻出己意才为可贵。

鸟虫篆印章12方均采用细朱文模式,应用大量的象形图案,充分体现出古代图形语言的独特魅力。刻的自由、轻松、活泼、灵动,章法的分朱布白简约洗练,形态的夸张变形适度,用刀精致,表现出作者对传统的挖掘,既体现阴阳的平衡,又相对的和谐工稳。其间的大块红地对欣者能形成良好的视觉冲击,朱白文对比强烈。然而此类印中的“实象”,应为“充实”和“厚实”,肖形的部分在主要特征上要概括、抽象的表现,从而实现“写意”与“写实”的双重效果,给人留有想象的空间,正可谓“大象无形”。神依形而生,神依形而存,从而实现由具体的“物象”提炼到“心象”,才是印人审美的最高追求。

——刘洪洋

篆刻印屏

1978年生。中国书协书法培训中心课题班导师、安徽省书协副主席。安徽省青年书法家协会顾问、黄山市文联副主席。作品获九届国展、二届隶书展获奖提名,入展第十二、十三届国展(进京展),第三、五届中国书法兰亭奖,现状与理想、中国力量、伟业、承续等中国书协展览四十余次。

专家点评:

从普遍的审美文化形态来说,我以为汉代隶书最突出的特征正是《淮南鸿烈》中竭力倡扬的“大美”气象。所谓“大美”,即重大之美,阳刚之美,崇高之美,一种彻底摒弃了狭隘之“小”的美。汉代流传至今的无论是文学艺术、服装建筑,以至于衣食住行的各个细节,无不凝结闪烁着那一时代特有的审美文化理想。今天的隶书作者不能仅仅满足于临写几块碑刻,我们还要深入秦汉时期的文化生活之中,感受一下秦汉时期的“大美”气象。那时的乐舞“若疾霆转雷而激迅风”(张衡《东京赋》),长安都城“穷泰而极侈”(班固《西都赋》),未央宫“非壮丽无以重威,且无令后世有加”(《史记.高祖本纪》),汉赋“写物图貌,蔚似雕画,抑滞必扬,言旷无隘”(《文心雕龙》,《史记》“惟不拘于史法,不囿于字句,发于性,肆于心而为文”(鲁迅《汉文学史纲要》),长沙马王堆漆画奔放潇洒、气势豪放、色彩艳丽、线条流美,甘肃居延简牍波挑披拂、形意翩翩、纵横捭阖、雄浑飞扬,等等。今天的隶书显然与汉代的隶书有着很大的差别,也就是说,我们今天的苦苦追求艰辛磨炼与两汉书手的所思所想所为,也许并不在一个频道上。杜鹏飞的隶书基础好,涉猎多,意趣浓,笔墨厚拙,我一直很关注他的发展动向。有关隶书创作,清人给我们做了很好的示范,邓石如、金农、伊秉绶等人见到的汉代隶书不是很多,起码简牍帛书他们就没有机会看到,但在有限的汉隶“故纸堆”里面他们很敏锐的捕捉到新的生机,各有创获,各有面目,值得当代隶书作者借鉴思考。

——郑培亮

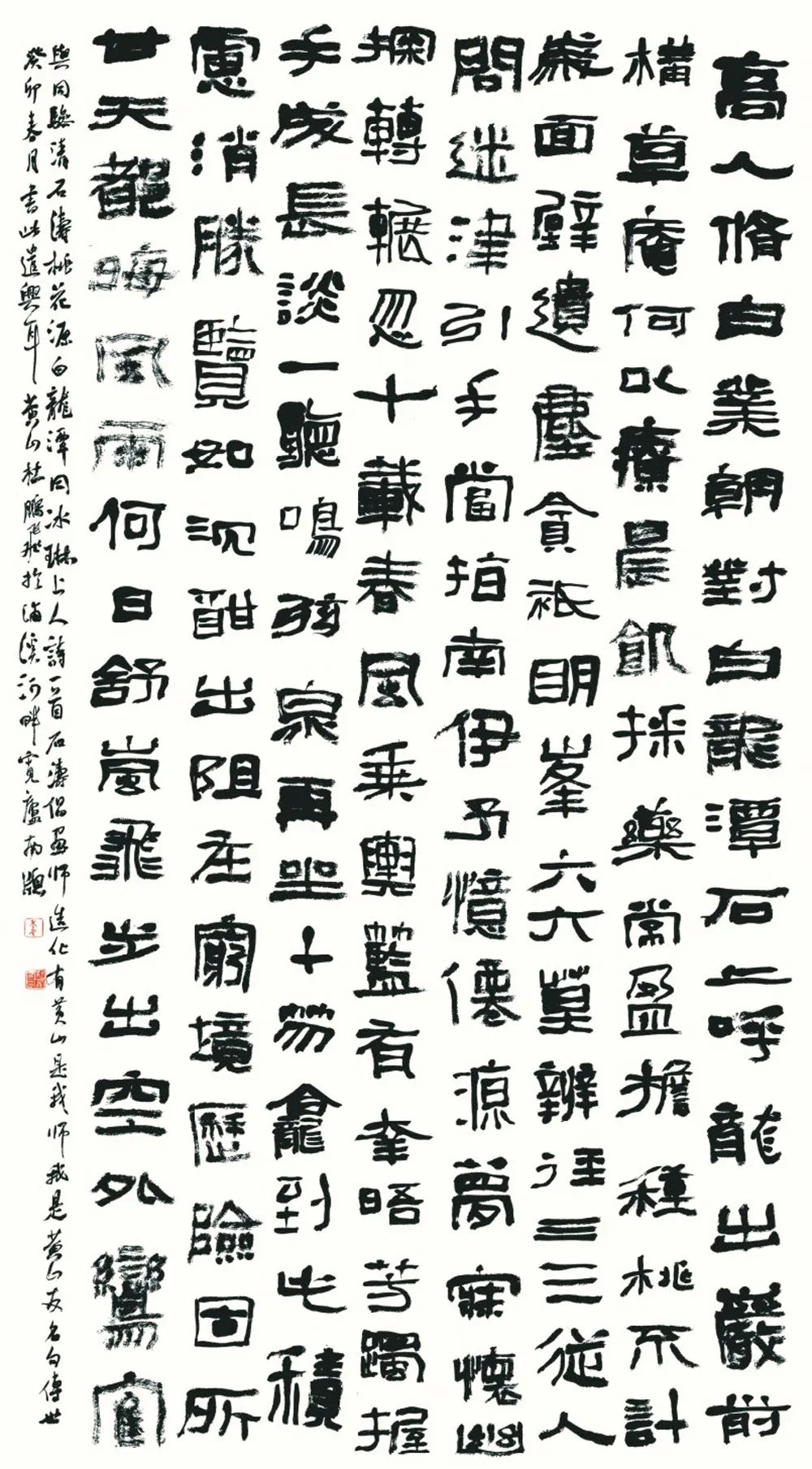

石涛《桃花源白龙潭同冰琳上人》中堂

汉阳嘉残石 秦峄山遗文

1983年生。中国书法家协会会员,滁州市书法家协会理事。作品入展全国第五届正体书法展、全国第三届临帖展、2021“书圣故里•中国临沂”中国书法临书大会、2021“中国书法•年展”全国楷书作品展。

专家点评:

当代书法似乎已完全被展览所限控,由此各种展览体泛滥书坛,展览体似乎成为不成“文”的规定,可以说是一种内在的标准与规定性。于是,多数书者不学古人、而学今人,当今书法似乎有了标准。行草书有标准体,篆书也有标准体,隶书也不例外。其中书写何应辉、韩少辉二位书家的隶书成为一股时风,成为一种流行书体。余连成就是在这样的背景下苦追何应辉与韩少辉二位书家隶书书风。何、韩二位均取法于《石门颂》、《好大王碑》、摩崖刻石、砖铭等而得其精髓,张扬稚趣、自然流畅。特别对书写性的强化,使其线条柔润而寻味。由于余连成隶书苦吟何、韩二位之句下,拘于法、成于形,得其精髓,这在当代来说无疑是位成功者,彰显出其成熟的碑学现念与强有力的创作实践。

由于他理法大于性情,限制了感性。而使其隶书过之于形,弱化了对线质的审视,不免出现了线的硬质化,失去了好大王碑的稚趣与自然之美,不免有些遗憾。

至于他的楷书魏碑,用功较多,取法张猛龙碑,但有行书意化倾向,性情十足,由此造成楷法则失则,精致不足。在基调上,将来可以转向碑行书方向创作。

——吕金光

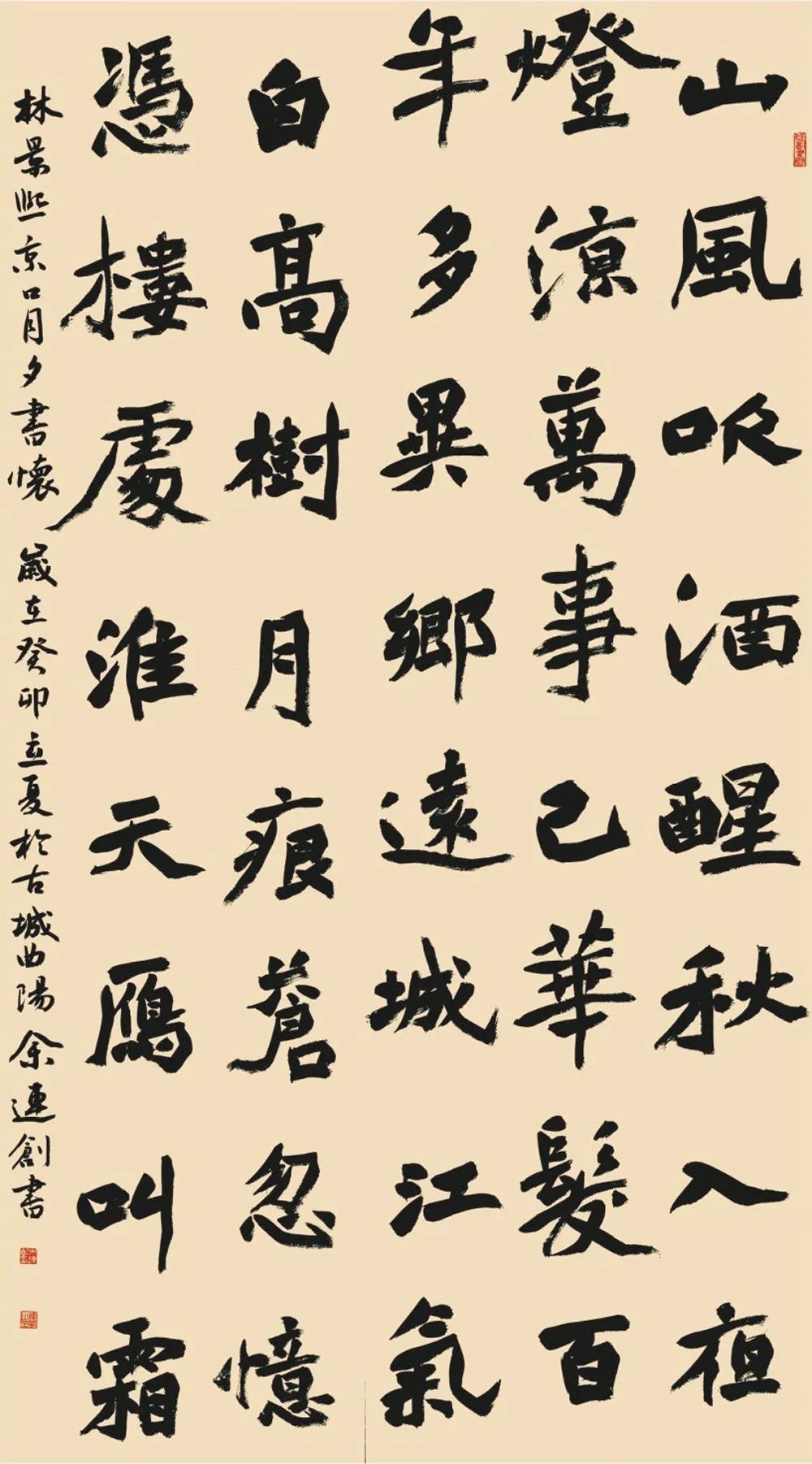

楷书林景熙《京口月夕书怀》中堂

满江红汉水东流

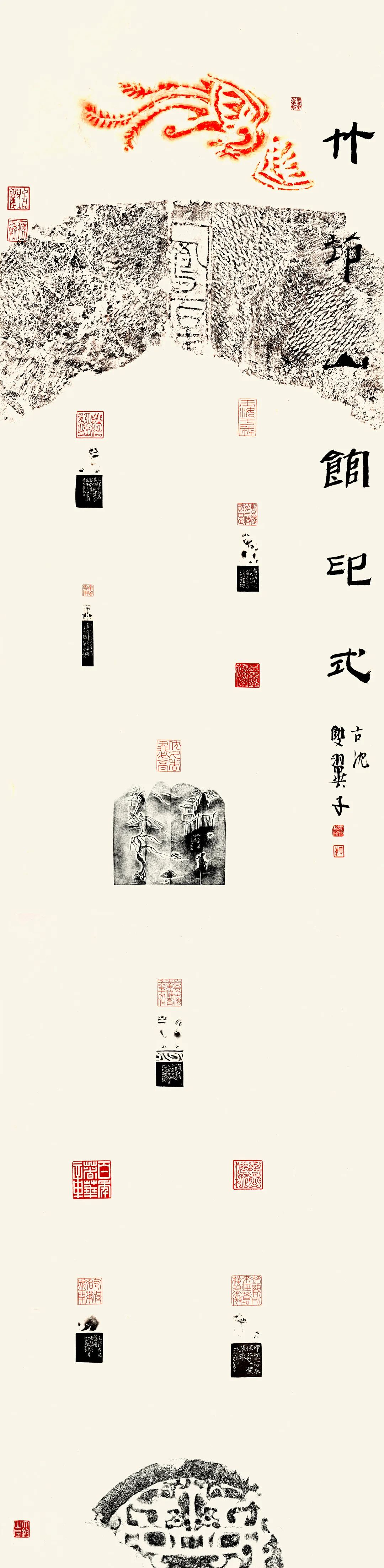

1983年生。中国书法家协会会员,安徽省文联首批“551”人才,荣获安徽省第三届“十佳”青年书法家称号,辑成《竹䒢山馆藏陶》三册精拓本行世。作品入选第八届全国篆刻展、第九届中国书坛新人新作展、“‘以篆入印”——邓石如、吴让之、徐三庚、赵之谦’当代印风创作研究主题展。

专家点评:

李飞印章40余方,取法多元。有元朱文3方、鸟虫篆12方、古玺23方、将军印(魏晋南北朝)6方、秦印3方、齐陶文1方、黄士陵1方。

其中23方古玺中有些作品可圈可点,特别是在文字应用上比较灵活,有空灵之感。从印面效果来看有临有创,创亦有集古之意。其间的排叠与牵掛,脱去了部分的物累与羁绊,手脚更加自由,活泼之中又平添了几分灵动。文字或宽或窄、或扁或长、或开或合、或正或倾都在掌控之中。个别印线条的浑穆是作者之优长,应当充分发挥。古玺印因时间离我们久远,加之其它综合因素的作用,一派天机,摄人心魄,真乃鬼斧神工。其印文线条间铜质销蚀尽殆形成体块,产生了蓬勃旺盛的生命活力,细品古玺的美学之境,恰有仙手摘桃之盛境,其中字之繁简与岁月的残蚀共同表现着虚实相生的辩证法。赋予了人们广袤的想象与回味的空间,岁月的风沙扑面而来,当蓝田日暖,烟霞依依之时,美轮美奂的良玉散发着永恒的光芒,这才是古玺作品真正的气息、格调与品味,作者当深入体会。

将军印(魏晋南北朝)风格的作品仍可持续研习,6方作品体现出对此类印章法、字法、用刀的理解,特别是印面中天真的趣味和用刀的挺劲、爽快与率意,初见端倪。将军印中字法有的大小反差极其悬殊,有的线条少的字反而占地更大;线条多的反而感觉更加密集,比较容易营造一种强烈的对比。作者若能把握住端庄与奇异、轻柔与猛烈、严谨与粗放的关系,亦不乏是为一途。魏晋时期的图章虽承袭了汉制,因篆书退居其次,从印章中所看到的字形线条力度减弱,印面中的字形也不再极其的严谨,呈现出乖谬变异的现象。如果作者把将军印与魏晋南北朝统一起来,摆脱开这些不利的审美因素,亦能呈现出作者亮丽的一面。

多元尝试对篆刻创作是有益处的,但没必要用具体的方式来表现,从中汲取优质元素植入作品中,这样既有风格特征的拿捏,又有丰富元素的融入,何等快哉。

——刘洪洋

李飞印屏

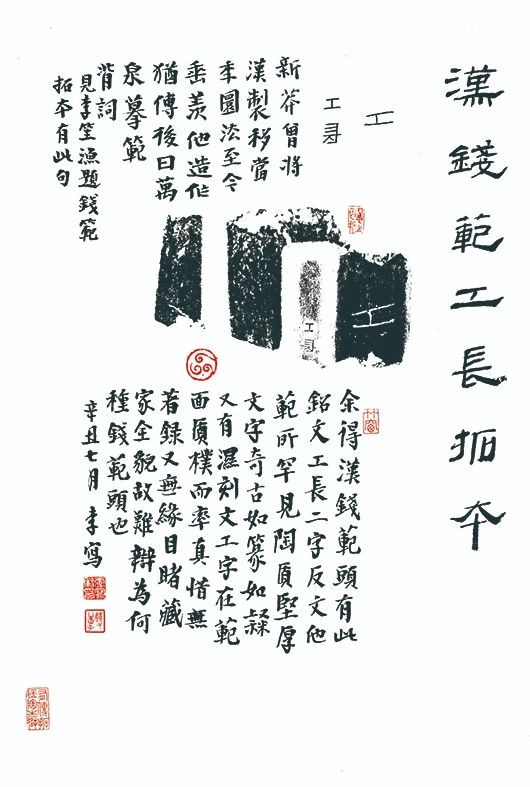

汉钱范"工长"拓本题跋

陈晓敏,1995年生。中国书法家协会会员,安徽省书法家协会会员,首都师范大学书法硕士研究生。作品入展全国第五届草书作品展、2021年全国行书草书作品展。

专家点评:

时风不仅仅是风格走向,也包括书写心态。我想和陈晓敏同学说的是:坐下来,稳下来,静下来,慢慢来。比如临帖,有的年轻作者临了很多,好像每一件都像,又都不太像。我的建议是临帖要像,不像就吃不准原碑原帖里面的精气神。所谓的意临,一方面可能确实有那样的高人,舍形取意、遗貌取神,一方面也可能是功夫不到家,囫囵吞枣、照猫画虎。我们还是提倡实临,逼真的临,一笔一划的临,甚至原大去临,工具材料也要尽可能靠近,临得越深,越细,越真,才能在自己书写时“下笔有由”。临帖和创作不是两张皮,也不是两个阶段,临帖和创作没有界限区分,你中有我,我中有你。古代的米芾、赵孟頫和王铎,徜徉在前贤的墨迹中,展纸临书,享受书写之趣、文字之美,他们在书写美的历程中逐渐形成个性风貌。个性风貌从来都是自然生成的,不是“造”出来的,也不是“设计”出来的,更不是“冲刺”出来的。陈晓敏同学在临帖上还是下了很多功夫的,但还要在古代经典作品上下大功夫,不要浅尝辄止,更不要自我满足。经典作品是我们创作的参照物,有这个参照物我们才能时刻提醒自己,发现不足,找出差距,摒弃时风。我个人临帖总是感觉没有走进去,越临越感慨其中的深厚隽永,越临越感觉自己的渺小浅薄。植根传统,深入经典,说起来容易,做起来很难,需要我们从一笔一划中慢慢体悟。

——郑培亮

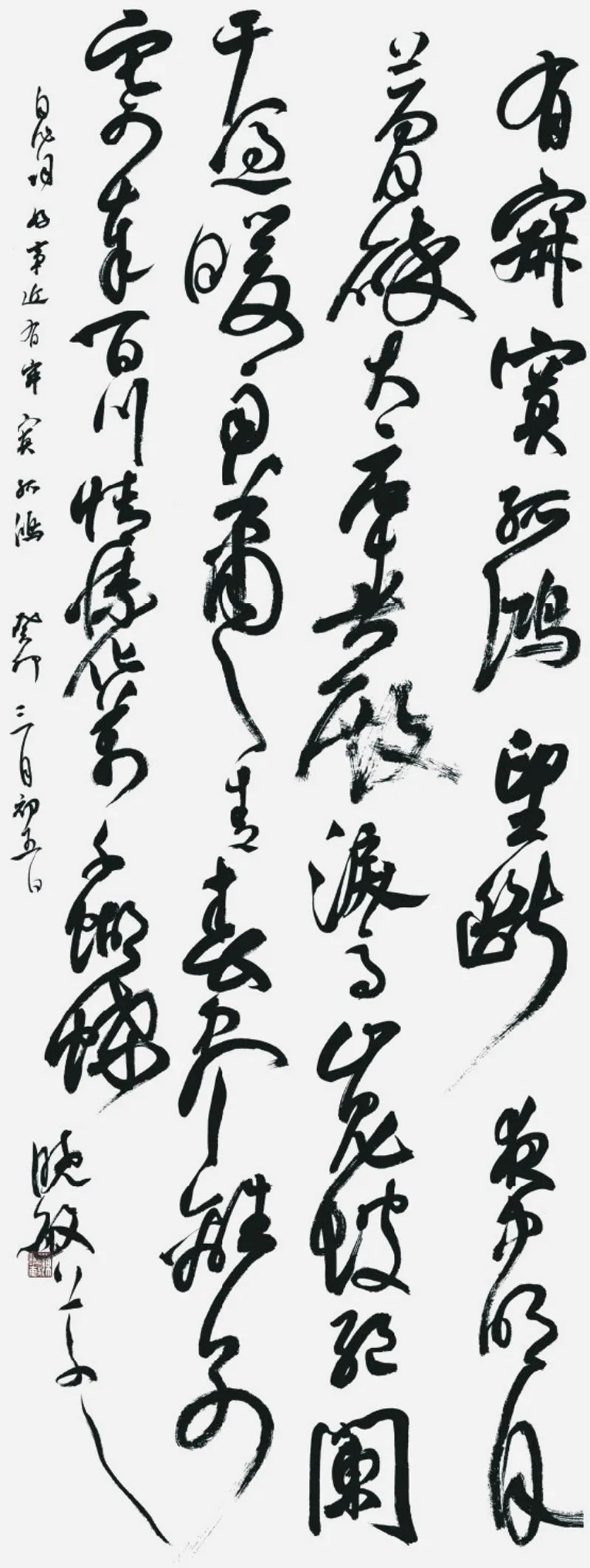

行草自作词《好事近·有寂寞孤鸿》条幅

办公室电话:0551-62680157

办公室电话:0551-62680157 展览部电话:0551-62886842

展览部电话:0551-62886842 地址:安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦6楼610室

地址:安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦6楼610室